A pedagogia do medo

Simone Preciozo

Na noite de 30 de abril de 2025, Gabriel dos Santos Vieira, de 17 anos, foi morto com cinco tiros pelas costas a caminho do trabalho que ia realizar, como dançarino em uma festa no Rio de Janeiro. Os autores dos disparos, segundo testemunhas, foram policiais militares.

Casos como o de Gabriel não são isolados. Em 5 de novembro de 2024, Ryan da Silva Andrade Santos, de apenas 4 anos, brincava na porta da casa de uma prima no Morro do São Bento, em Santos (SP), quando foi baleado e não resistiu ao ferimento. Em 2023, Thiago Menezes Flausino, 13 anos, também foi morto pela polícia na Cidade de Deus, segundo investigação da própria corporação. No mesmo ano, Eloáh da Silva dos Santos, de 5 anos, foi morta no Morro do Dendê; a responsabilização, dessa vez, veio por meio de apuração do Ministério Público.

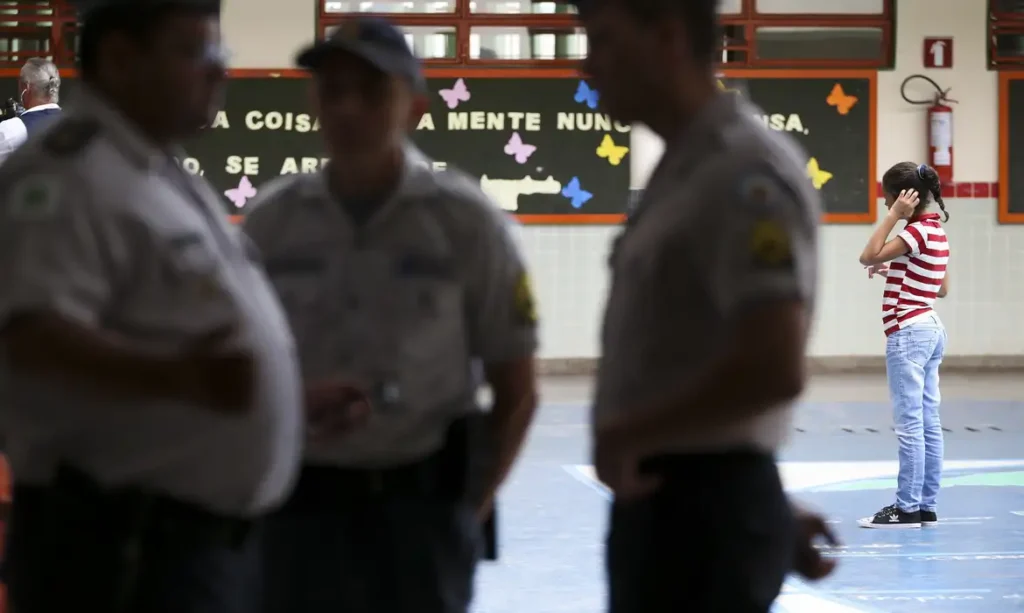

Esses episódios não fazem parte de uma crônica policial convencional. Eles ilustram a complexa e, por vezes, trágica relação entre a juventude das periferias e as forças de segurança pública, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Simbolicamente, para muitos desses pequenos e seus familiares, a polícia tem ocupado um lugar de violência injustificada, crueldade e representatividade de um racismo estrutural presente nos batalhões. As mesmas forças que hoje assumem o protagonismo na implantação das escolas cívico-militares no país.

Vejo com preocupação o avanço do projeto de militarização das escolas públicas, em curso em diversos estados brasileiros e em fase de implantação no Estado de São Paulo. As razões são muitas, mas quero me ater ao quanto as polícias militares têm “errado” alvos e atingido inocentes entre os grupos mais vulneráveis e indefesos. Quase sempre moradores de favelas, negros e… estudantes de escolas públicas. Muitas vezes, acontece a caminho da escola ou na volta para casa.

O MEDO EXPLICARIA APOIO DOS PAIS

Paradoxalmente, cresce o apoio de parte da população à proposta de educação cívico-militar. O medo – muitas vezes alimentado por um jornalismo que glorifica a figura do policial como herói e ignora a complexidade da violência urbana – ajuda a explicar esse fenômeno. Pais e mães, angustiados com os riscos enfrentados por seus filhos, encontram na figura do policial dentro da escola uma promessa de segurança, mesmo que ilusória.

A experiência do Paraná, onde 200 escolas foram militarizadas, é analisada no livro Pedagogia do Quartel[1] resultado de uma dissertação de mestrado. A autora observa que a proposta não nasce da valorização de um modelo espartano de sociedade, mas sim como resposta conservadora à ascensão de movimentos sociais e identitários. Inspirado por ideias neoliberais e neoconservadoras oriundas dos Estados Unidos, esse modelo chegou ao Brasil na esteira dos protestos de 2013 e se conecta a bandeiras como o movimento “Escola Sem Partido” e é associado a conceitos neopentecostais de família e sociedade. O que parece uma coincidência, na verdade, é parte de um mesmo projeto que dá resposta ao movimento feito na direção de agendas progressistas.

POSITIVISMO X EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA

A proposta de militarização da educação nasce de uma corrente que dá passos tão largos em direção ao passado que chega ao positivismo do século XIX, corrente filosófica ainda presente nos ambientes militares, mas já ultrapassada como referencial para a pedagogia ou para a psicologia educacional. Segundo Émile Durkheim, um dos expoentes do pensamento positivista, “agir bem é obedecer bem”.

As ciências da educação passaram pelo menos um século em busca da superação da mentalidade positivista e a favor de uma educação mais democrática, que atendesse melhor aos ideais de sociedade dos séculos XX e XXI.

O projeto de educação cívico-militar vem na contramão da ciência e busca a domesticação de corpos e mentes. Especialmente e prioritariamente de alunos das periferias. As mesmas periferias onde a relação entre cidadãos em formação e policiais militares já têm sido tensas e por vezes letais fora da escola.

[1] Romualdo da Silva, J. (2023). Pedagogia do quartel: formação de corpos dóceis nos colégios cívico-militares no estado do Paraná. Retratos Da Escola, 17(37), 83–101. https://doi.org/10.22420/rde.v17i37.1662